重慶兩江新區:建設有全國影響力的科創中心

發布日期:2021-11-01

瀏覽量:1719次

《中國經濟周刊》 記者 李永華 | 重慶兩江新區報道

“重慶是真的想干這事,為了干成這事,重慶及兩江新區的負責人,有著很先進的思路,真的讓我們刮目相看。”在重慶兩江新區龍興新城科技園,重慶摩方精密科技有限公司(下稱“摩方精密”)重慶公司總經理鄒斐告訴《中國經濟周刊》記者。

去年,摩方精密選擇了重慶兩江新區,將總部落戶于此。鄒斐所說的“這事”,指的是重慶及兩江新區全力培育的科技創新生態。

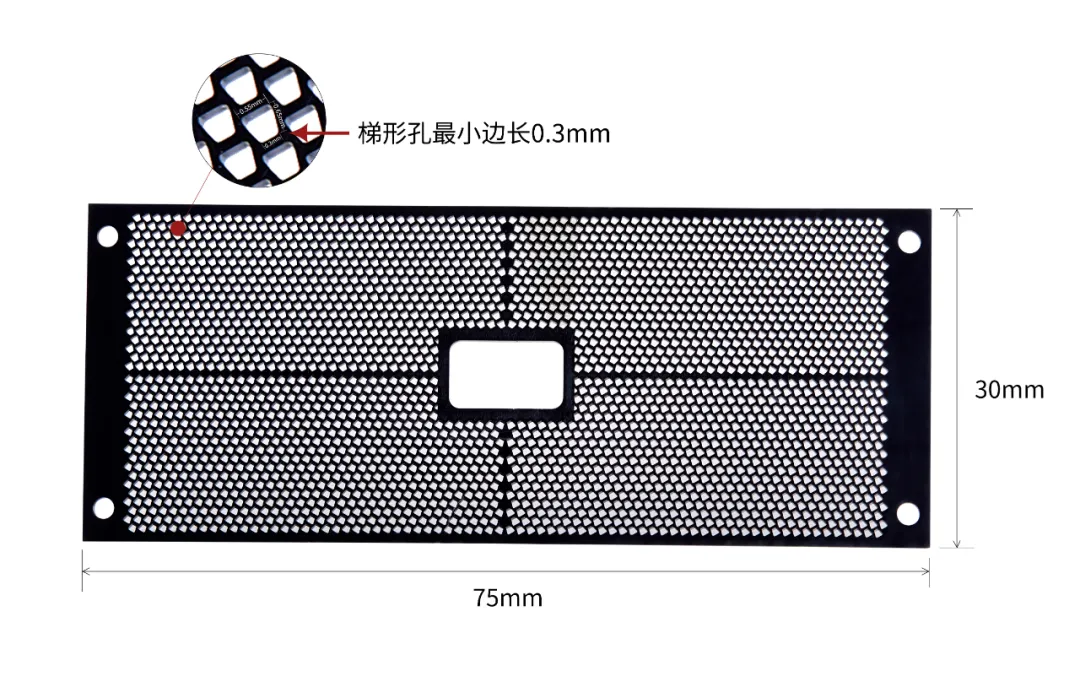

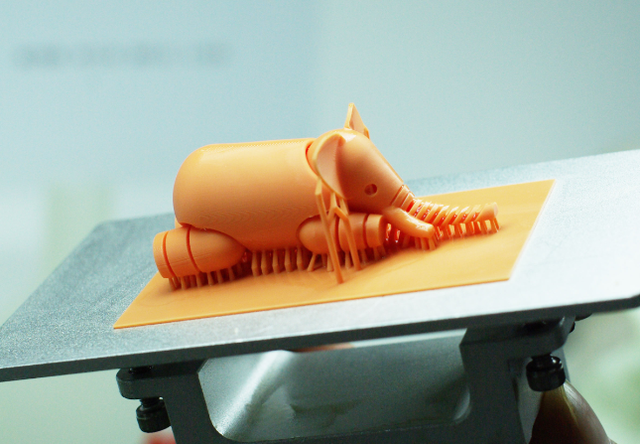

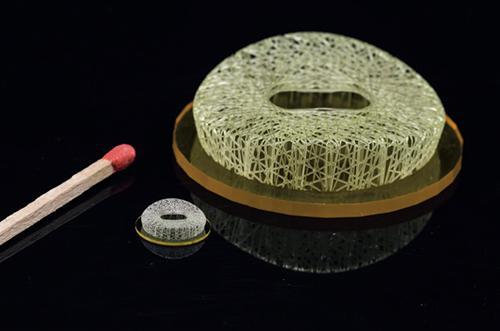

摩方精密創業5年,規模并不大,全球范圍內僅100多人,卻是一家有特色的企業。據鄒斐介紹,目前全球范圍內3D打印企業普遍能達到的是50微米的精度水平,摩方精密是全球唯一一家最高精度能達到2微米,并投入實際工業應用的超高精密3D打印系統制造商。

最近幾年,兩江新區多了一群像摩方精密這樣擁有原創技術的新朋友,從工業軟件、汽車電子、航空航天到生物醫藥,各路大神都藏身其間。

重慶市委常委、兩江新區黨工委書記段成剛表示,科技創新是事關重慶“十四五”現代化建設進程的大事情,也是兩江新區確定的“一號工程”,要聚焦新區建設高質量發展引領區、高品質生活示范區“兩高兩區”目標,在科技創新和產業創新上不斷取得新成效,更好引領推動經濟社會高質量發展。

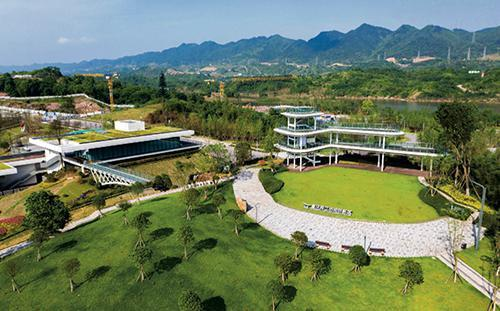

重慶兩江協同創新區

筑巢引鳳,吸引國內科研機構駐扎兩江

在摩方精密所在的園區內,絲毫找不到常規工業園的痕跡,這里沒有摩天大廈,看不到標準化廠房,聽不見機器的轟鳴聲,反倒更像是一座公園,有的是咖啡、茶座、火鍋和步行道上清脆的鳥鳴,安靜而隨意。

從摩方精密辦公室走出來,《中國經濟周刊》記者看到,幾十米開外是上海交通大學設立的一所研究機構,拐個彎,又是西北工業大學某研發機構。

為了吸引像西北工業大學這樣的頂級院所,兩江新區專門設立了兩江協同創新區,規劃面積30平方公里,2018年11月正式啟動建設。不到3年時間,清華大學、中國科學院大學、同濟大學、北京理工大學、新加坡國立大學、上海交通大學、華中科技大學、哈爾濱工業大學等知名大學紛紛落戶兩江新區協同創新區。

兩江協同創新區建設投資發展有限公司(下稱“兩江協同創新區”)董事長王飛說,兩江協同創新區現在已經吸引國內35家院所、88個團隊、1000多名高端人才來到兩江新區,“十四五”期間的目標是吸引100家。

兩江新區產業促進局副局長向悅文認為,“越扎堆就越愿意來,越容易滿足相互之間的需求和供給”。據鄒斐介紹,眼下駐扎在這里的科研院所絕大部分都成為摩方精密的客戶。

從0到1,再到100

據鄒斐介紹,摩方精密的科研級設備目前已被全球眾多著名科研院校使用。在國內,清華大學、北京大學、浙江大學、中石油研究院等國內知名大學和研究機構30余家均已采購摩方精密設備。摩方精密設備也出口到日本的東京大學及早稻田大學,美國卡內基梅隆大學,德國德累斯頓工業大學、新加坡南洋理工大學,英國諾丁漢大學等著名院校。

在工業領域,包括日本京瓷、三菱重工,廣瀨電機、SDK集團,美國蘋果、波音、英特爾、強生,德國Intuitive Surgical等在內的眾多世界500強,均從摩方精密采購了系統或服務。

“如果歐美日的這些企業和機構可以在自己國內解決這些問題,他們是不會來找一個中國企業進行加工的,實際上,通常情況都是我國企業因為國內無法加工,去尋找日本、德國的企業等幫助加工。”鄒斐補充,“尤其是日本,作為精密制造最強的國家,摩方精密的技術能夠出口日本,并被日本企業和市場接受,憑借的只能是堅強的技術實力。”

歐美日的工業企業排隊等貨,甚至出現一家美國企業愿意支付近8萬美元“加塞費”的情況。然而,鄒斐說,中國工業企業對于新興技術的理解、使用的愿望均相對滯后。

如何帶動國內應用,帶動國內產業鏈發展,成為摩方精密在國內發展的最大難題。

在與摩方精密的接觸過程中,兩江新區敏銳地發現,摩方精密的需求,實際上代表了大量“0—1”原創技術企業的需求。新的技術要試驗,需要打造一個開放的平臺,通過試錯、迭代不斷完善技術,只有這樣,企業技術才能不斷成熟,而且會建立更加完善的產業鏈,同時帶動產業水平提升。為了最大程度地支持科技創新,重慶打破常規,不是給錢給地,而是打造一個創新的平臺,為原創技術提供更多應用場景。

兩江新區提供的方案恰是摩方精密最需要的。通過“明月湖超高精密增材研究院+共享服務平臺”的創新模式,一方面,重慶兩江新區在其兩江協同創新區建設共享服務平臺,將摩方精密的高精密3D打印技術以及其他高精密技術,開放性地提供給國內乃至全球的企業及院校使用,這大大降低了客戶使用新技術的門檻;另一方面依托落戶兩江協同創新區的35家科研院所聯合攻關下一代精密打印材料、工藝以及相關應用。

鄒斐認為,共享服務平臺的模式可以幫他們培育客戶,讓摩方精密的技術有了廣闊的應用場景。更進一步的是,“聚集在兩江新區的科研院所是產業鏈重要生態企業,將利用我們的技術進行二次原創開發,形成新的產業鏈聚集,從1走向100。”鄒斐說。

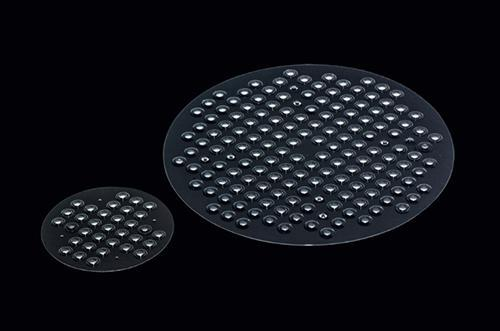

瑞聲科技晶圓級玻璃(WLG)產品

摩方超高精密3D設備打印的一個尺寸略大于火柴頭的鳥巢模型,可以看到每一根精細的柱子。

開放式創新朋友圈

近年來,像支持摩方精密一樣,兩江新區逐漸探索出了一套支持原創技術創新發展的打法:通過打造創新生態體系,政產學研相互賦能、相互助力。

北京理工大學的毫米波雷達技術在兩江新區應用于智能車聯網項目就是產業化轉化的典型案例。明月湖協同創新研究院執行院長楊斐介紹稱,其做法可以概括為:政府的場景開發,院校科研賦能,企業掌握市場運營。

2019年4月,北京理工大學重慶創新中心簽約落戶兩江新區,主要針對兩江新區乃至重慶布局車輛、電子信息、新材料、智能化、大數據領域等創新平臺。2021年3月,由中國汽車工程研究院股份有限公司與北京理工大學重慶創新中心聯合打造的功能型無人車聯合實驗室正式啟用。

兩江協同創新區董事長王飛介紹,目前,兩江協同創新區已完成約4公里示范線建設,建設了生態完善、功能適配的“車—路—云”產品和技術互聯互通需求的示范場景,滿足基于車路協同高級別輔助駕駛商用示范、推廣及自動駕駛車輛測試運營等需求。接下來,兩江新區還將建設里程約55公里的智能車輛網線路。

2019年成立的兩江新區生物醫藥創新服務聯盟是另一個打動人的案例。兩江生物醫藥產業鏈上下游的企業、科研院所、高校、醫療機構、投融資機構在這里聯動創新。

向悅文介紹,兩江新區非常注重構建共享共建平臺,讓各方面共同參與,實現高校科研院所與產業需求精準對接,促進“科教創產”融合發展。

等待創新的種子開花結果

近年來,國家在解決卡脖子技術方面,已經有很多行之有效的舉措。但是,從0到1,所面對的是巨大的未知風險,沒有人知道今天播下的種子哪一天才能開花結果、枝繁葉茂。不光如此,更大的可能性是,科研成果轉化常常出現“墻內開花墻外香”的情況,要做從0到1的先行者,還要做好絕大部分轉化成果不會落地本地的準備。

這些年來,兩江新區深度布局科技創新生態,做出了勇敢的嘗試。針對原創技術常常面對的企業不敢用、政府不愿用的尷尬局面,兩江新區提供開放式平臺和應用場景,鼓勵企業試錯發展、迭代技術、完善產業鏈,又通過股權投資參與到企業成長中來。如此,不僅產業帶動起來,企業和政府也能受益,還為技術創新突破提供了沃土,探索出了一條科技創新的可行之路。

2016年,重慶譽存科技有限公司創始人團隊歸國后在重慶創立。說起這一決定,譽存科技創始人陳瑋曾表示,盡管身處內陸的重慶在很多方面都與北上廣深等城市有較大差距,團隊也有人曾經質疑過這個決定,但經過幾年的發展,如今質疑早已消失。

短短數年,譽存科技從3個人的小團隊迅猛崛起為金融科技行業的領軍企業,進入中國大數據企業50強,獲科技部2030新一代人工智能重大項目。陳瑋說:“在這里,我們體驗到了一流的創新氛圍、生態環境,非常適合創新性企業的發展。”

蓬勃生長的創新生態,成為兩江新區最強的吸引力。不光是初創企業,京東方、聯想、OPPO、瑞聲科技等一批高精尖技術龍頭企業紛至沓來。

2019年6月,全球精密制造龍頭企業瑞聲科技簽約兩江新區,計劃總投資8億美元,建設誠瑞光學智能制造產業園,這是全球最大的,也是唯一的WLG晶圓級玻璃鏡片研發生產基地。盡管受到新冠肺炎疫情影響,該基地的建設進度仍然極快。2020年12月23日,該基地投產。

瑞聲科技高級副總裁郭丹說,從項目引進到開工建設,甚至是后勤保障,全鏈條都是兩江新區支持和服務,讓人感覺到,這里創新創業的氛圍非常濃厚。

(本文刊發于《中國經濟周刊》2021年第9期)

2021年第9期《中國經濟周刊》封面