中科院理化所王樹濤教授團隊/北航劉歡教授團隊Nature Materials:仿松塔超慢運動

發布日期:2022-12-01

瀏覽量:537次

大自然為人類社會的進步和發展提供了源源不斷的靈感和動力。向自然學習,有所發現,有所發明,有所創造,有所進步,是科學發展的一條行之有效的途徑。

松塔的吸濕運動為人工驅動器的設計和制造提供了許多靈感。目前認為,松塔的開合是由鱗片外層的“肉”(石細胞,sclerids)比內層的“筋”(維管束,vascular bundle)的收縮膨脹更大引起的。但以往的研究只專注于研究松塔的彎曲機制,而忽略了彎曲過程和原本的功能特點。松塔為了讓風和動物把種子傳播到遠離母樹的地方繁衍,只有在長期干燥的環境下才會打開。對于松塔的超慢運動,目前的機理還無法給出相應的解釋,并且這一機制也很難解釋單獨的維管束也具有濕度響應特征。因此,松塔的超慢濕度響應機制目前仍然是不清楚的。

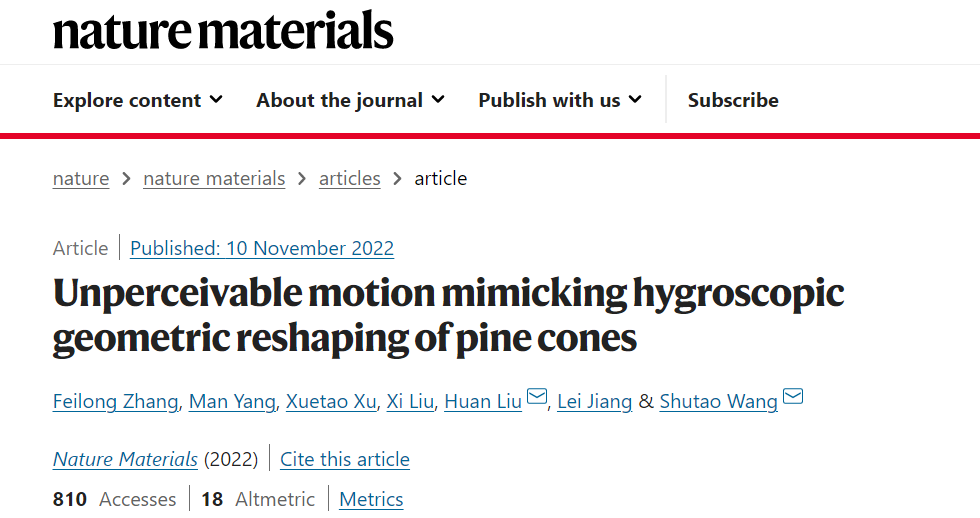

最近,中國科學院理化技術研究所王樹濤研究員團隊和北京航空航天大學劉歡教授團隊合作,重新審視松塔的吸濕運動,揭示了松塔濕度響應的超慢運動的奧秘,并受此啟發研發了具有類松塔濕度響應的超慢運動的人工驅動裝置,其運動速度比現有的濕度響應驅動器低兩個數量級,其整個運動過程難以察覺。相關工作以“Unperceivable motion mimicking hygroscopic geometric reshaping of pine cones”為題發表在Nature Materials雜志上。該工作得到了國家自然科學基金項目的大力支持。文章第一作者是張飛龍博士和楊曼博士,通訊作者為王樹濤研究員和劉歡教授,徐雪濤和劉熹博士共同參與本研究,江雷院士為本研究提供了專業的指導。

現象與發現

1.松塔的吸濕變形是一個超慢的過程

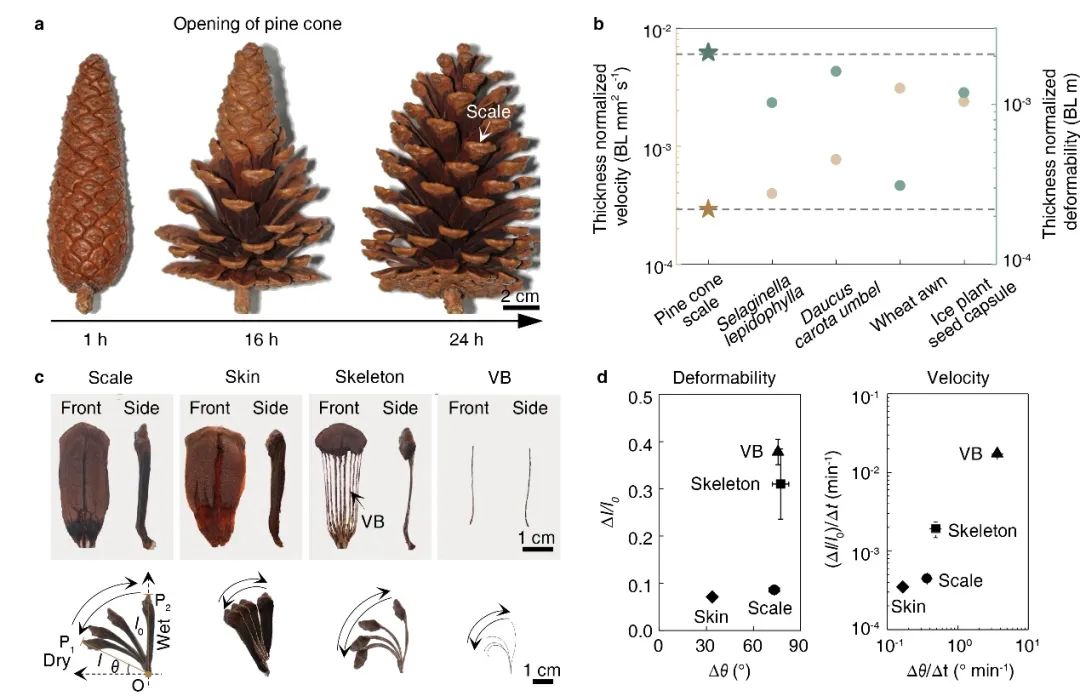

松塔完全打開需要相當長的時間,約24小時(圖1a)。在具有吸濕變形能力的植物組織中,松塔鱗片的厚度歸一化的形變速度是最小的(圖1b),這與其長距離種子傳播的功能是一致的。

2.維管束本身也能夠吸濕變形

研究發現,維管束(VB)本身就可以吸濕變形,且具有比外層的“肉”(skin)更大的變形能力和運動速度(圖1c, d),表明VB在鱗片的濕度響應運動中起關鍵作用。而“肉”和整個鱗片的運動速度都遠低于骨架(skeletons)和VBs。同樣,與骨架和VBs相比,浸水的鱗片和“肉”的含水量更高,脫水速度更慢。

因此,可以得出結論,VBs驅動鱗片的吸濕變形,而保水性好的“肉”減緩形變速度。

圖1. 松塔、鱗片及其各組成部分的吸濕運動。

維管束(VB)的變形機制

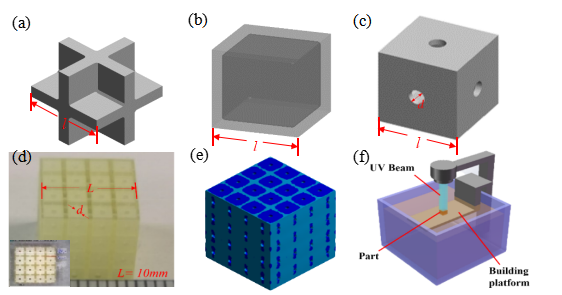

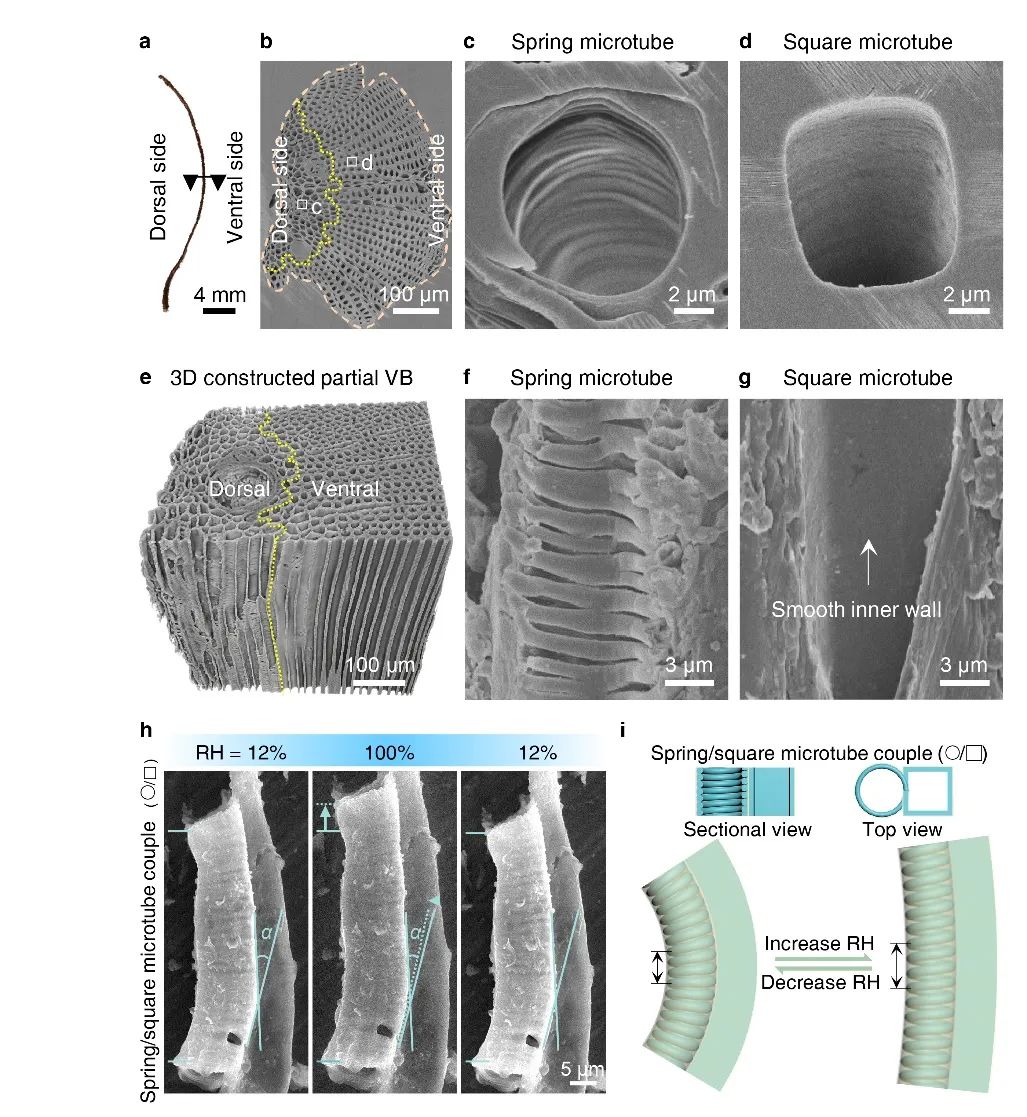

1.彈簧狀微管和方形微管的異質結構

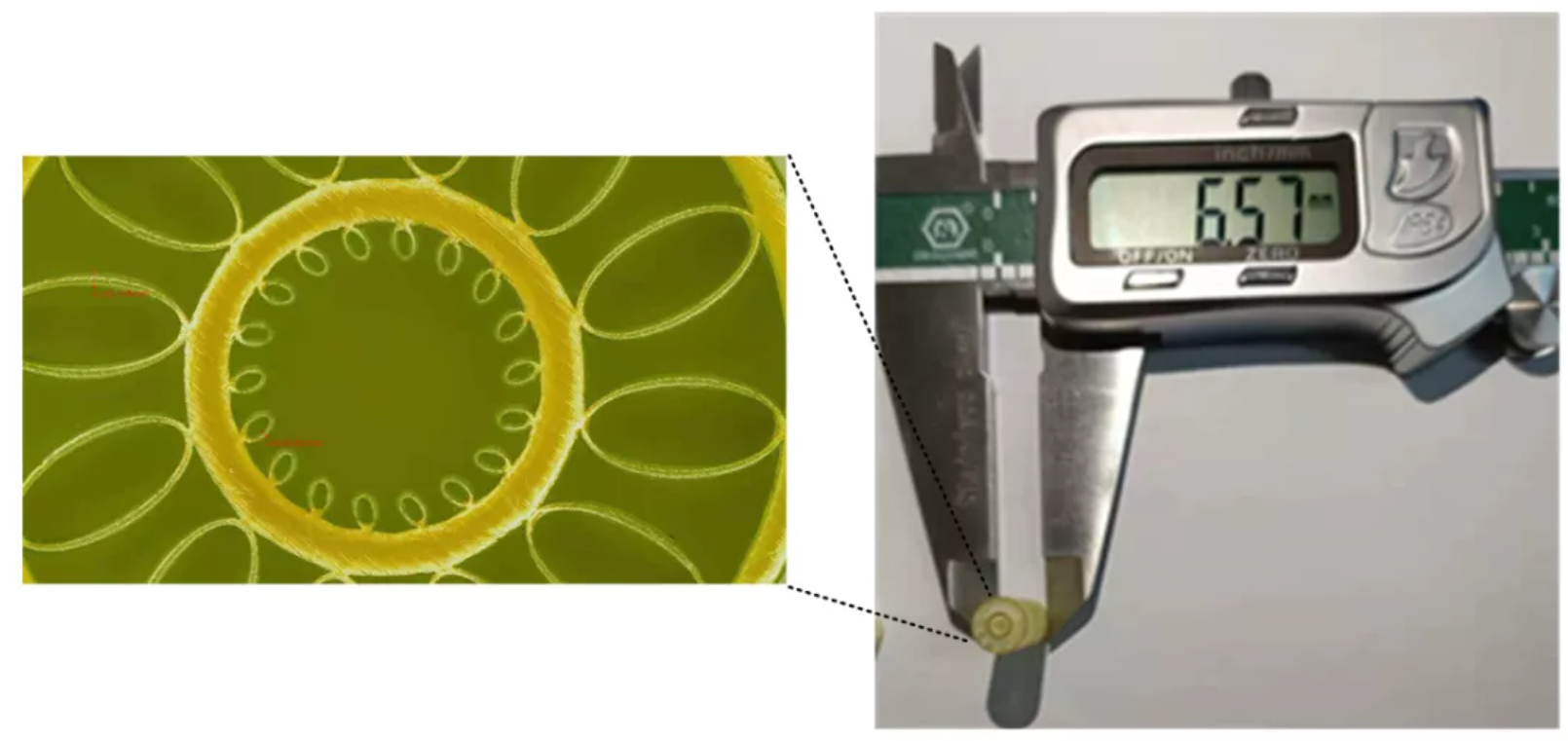

為了探究VBs的彎曲機理,作者對VB的微觀結構及各組成的吸濕膨脹行為進行了研究。從橫斷面掃描電鏡圖可以看出,VB具有典型的異質結構,包含兩種管狀的細胞壁,且兩者邊界清晰(圖2a-d)。重構的微管三維結構圖和縱向截面圖進一步證實了,維管束是由平行排列的彈簧狀微管和方形微管組成的典型的異質結構 (圖2 e-g)。

2.彈簧狀微管和方形微管的吸濕膨脹行為不同

通過機械剝離的方法,作者得到了彈簧狀微管/方形微管對,并利用環境掃描電鏡(ESEM)對其吸濕運動進行了原位觀察(圖2h)。隨著相對濕度的增加,彈簧狀微管伸長,微管對向方形微管側彎曲(圖3c)。相反,隨著濕度的降低,微管對向彈簧狀微管側彎曲。根據上述結果,作者提出了一維彈簧狀微管/方形微管異質結構的簡化模型以解釋VB的吸濕形變(圖2i)。

圖2. 維管束的異質結構和彎曲機制

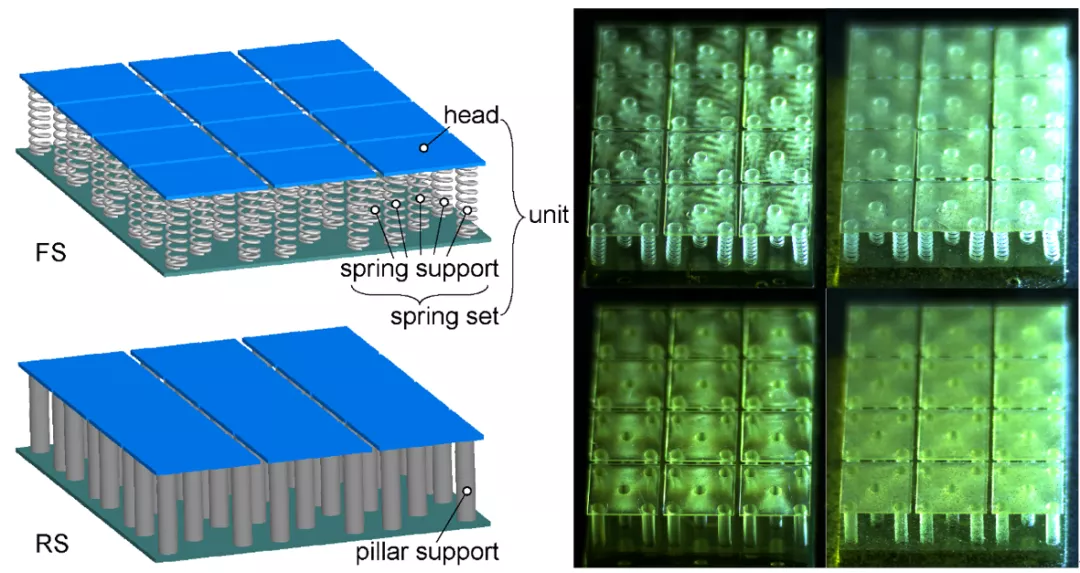

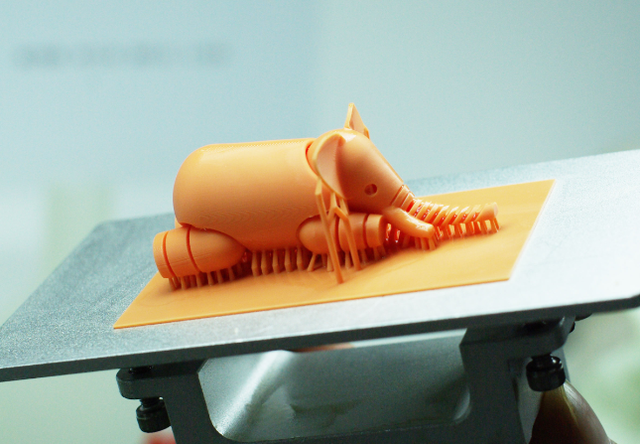

仿松塔的超慢運動驅動器

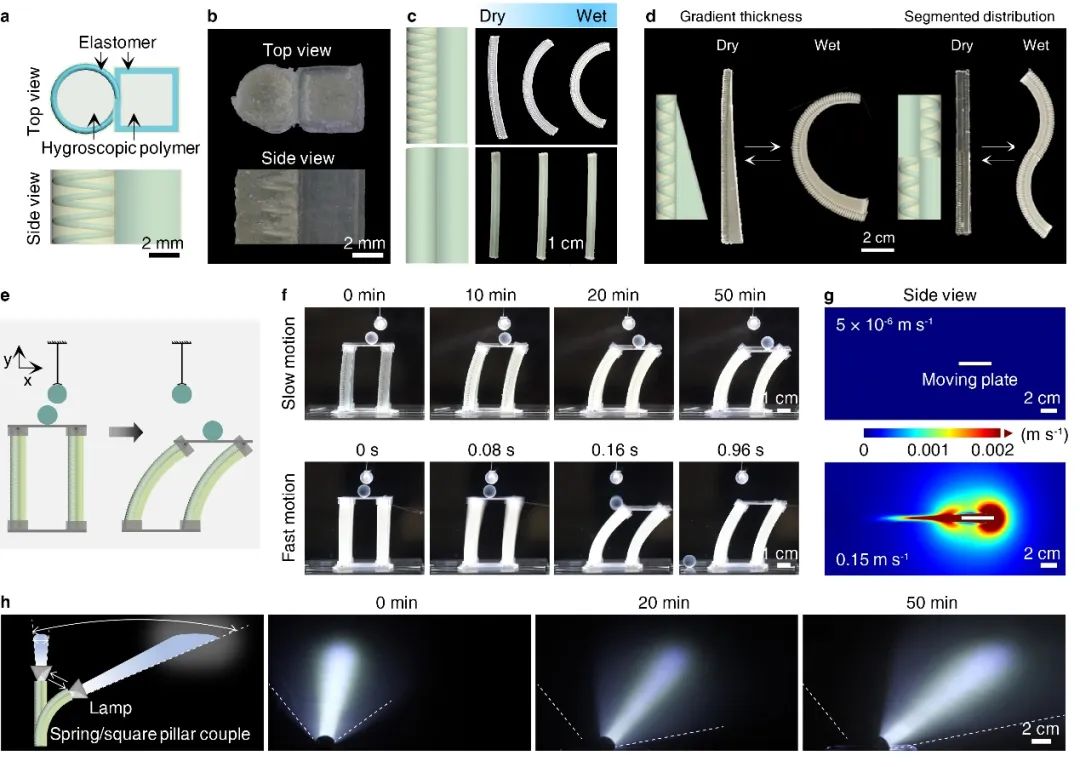

受此啟發,研究人員利用雙組份3D打印技術制備了由彈簧狀管和方形管構成的異質結構的基本單元,在管中填充吸濕聚合物,以模擬鱗片中的“肉”增加吸濕路徑,降低膨脹速度 (圖3a, b)。打印出的彈簧狀管/方形管展現出類似于松塔的吸濕變形性能(圖3c)。利用簡化模型與3d打印技術的可編輯性和兼容性,僅通過調節結構就可以實現各種精細的形狀轉變調控(圖3d)。利用打印出的彈簧狀管/方形管對,作者制作了一個可移動工作臺,實現對上面的物體的超慢運輸,不會周圍的環境水造成干擾 (圖3e-g)。利用打印出的彈簧狀管/方形管對作為支架,探測器也可以在超慢運動的情況下增大監測范圍(圖3h)。

圖3. 仿松塔結構的超慢驅動裝置

該工作為理解松塔和其他植物組織的濕度響應形變提供了新的思路和結構基礎,也為開發刺激響應驅動器提供了新的物理模型。

該工作被新加坡國立大學(NUS)的Cecilia Laschi教授和意大利理工學院(IIT)的Barbara Mazzolai教授在《Nature Materials》雜志同期的News & Views專欄以“Move imperceptibly”為題,進行了專題報道。

摩方精密簡介

摩方精密作為微納3D打印的先行者和領導者,擁有全球領先的超高精度打印系統,其面投影微立體光刻(PμSL)技術可應用于精密電子器件、醫療器械、微流控、微機械等眾多科研領域。在三維復雜結構微加工領域,摩方團隊擁有超過二十年的科研及工程實踐經驗。針對客戶在新產品開發中可能出現的工藝和材料難題,摩方將持續提供簡易高效的技術支持方案。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41563-022-01391-2

來源:材料科學前沿